Mannheim. Wenig Bewegung im aktuellen Politbarometer – mit einer Ausnahme. Sahra Wagenknechts BSW klettert in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen von fünf auf sieben Prozent. Das allein ist schon ein Triumph für die streitbare Politikerin, die ihre alte Partei – die Linke – verlassen und im Januar eben eine neue gegründet hat. Mit all dem Risiko, das zu einem solchen Manöver dazugehört.

Dass das BSW sich in der Umfrage im Vergleich zur Europawahl am Sonntag – da waren es 6,2 Prozent – noch verbessert hat, liegt an einer alten Binsenwahrheit: Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Oder wie es Andrea Wolf von der Forschungsgruppe ausdrückt: „Sahra Wagenknecht hat geliefert.“ Denn ein solch gutes Ergebnis bei der Europawahl aus dem Stand war zum Zeitpunkt der Parteigründung noch nicht absehbar. Es zeichnete sich aber dann in den Monaten darauf ab und verfestigte sich in den letzten Umfragen. „Entsprechend hoch war die Erwartungshaltung am vergangenen Sonntag. Und weil Wagenknecht diese eingelöst hat, fließt das jetzt in die aktuelle Bundes-Umfrage ein. Wagenknecht gilt als Siegerin und erhält großen Zuspruch“, sagt Wolf.

Die Linke gehört jetzt zu den „sonstigen Parteien“

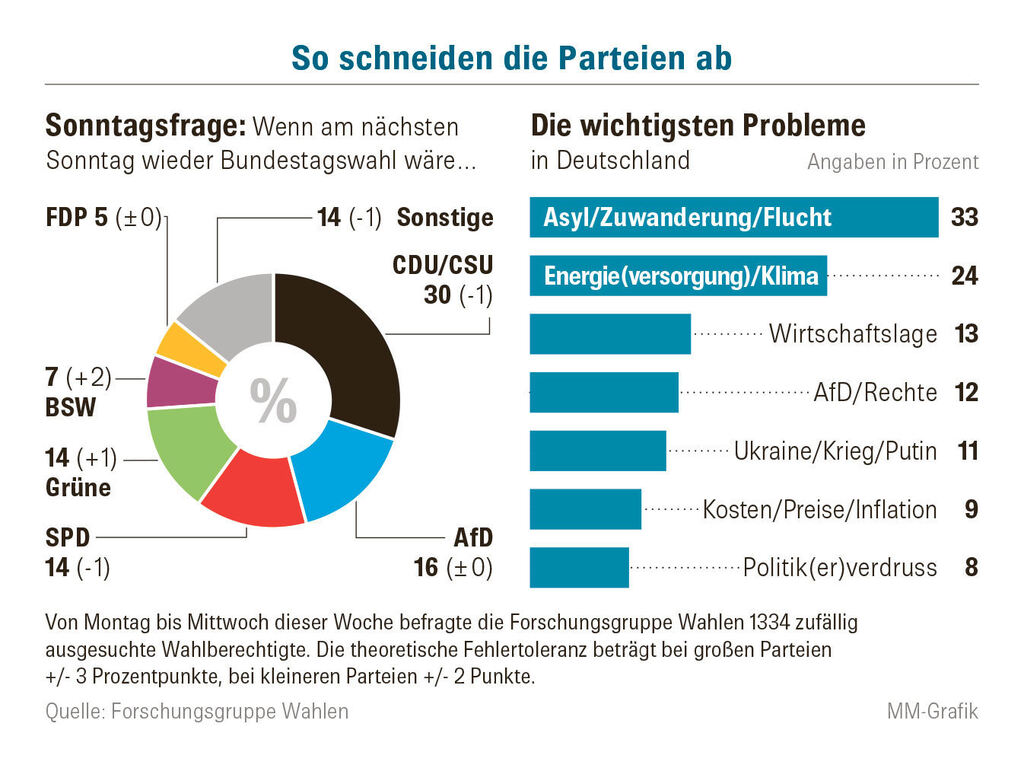

Der Aufstieg des BSW fällt zusammen mit dem Abstieg der Linkspartei. „Die Linke liegt zum ersten Mal seit 1991 unter drei Prozent und ist damit im Korb der sonstigen Parteien“, sagt Wolf. Nach dem Verlust des Fraktionsstatus im Bundestag kämpft die Linke um ihre Existenz. Ein Umstand, der bei Wagenknecht bestimmt keine Tränen auslösen wird. Die Wählerinnen und Wähler gehen übrigens nicht davon aus, dass das BSW schon morgen oder übermorgen von der politischen Bildfläche verschwinden wird. 53 Prozent glauben an einen langfristigen Erfolg des BSW.

Seit der Parteigründung steht Wagenknecht noch mehr im Rampenlicht. „Sie ist eine mediale sehr präsente Person und damit auch die Galionsfigur ihrer Partei, mit der alles steht und fällt“, sagt Wolf. Da das BSW noch kein Parteiprogramm hat, gibt es dort auch keine großen inhaltlichen Diskussionen und den damit verbundenen Streit, wie bei Teilen der Konkurrenz.

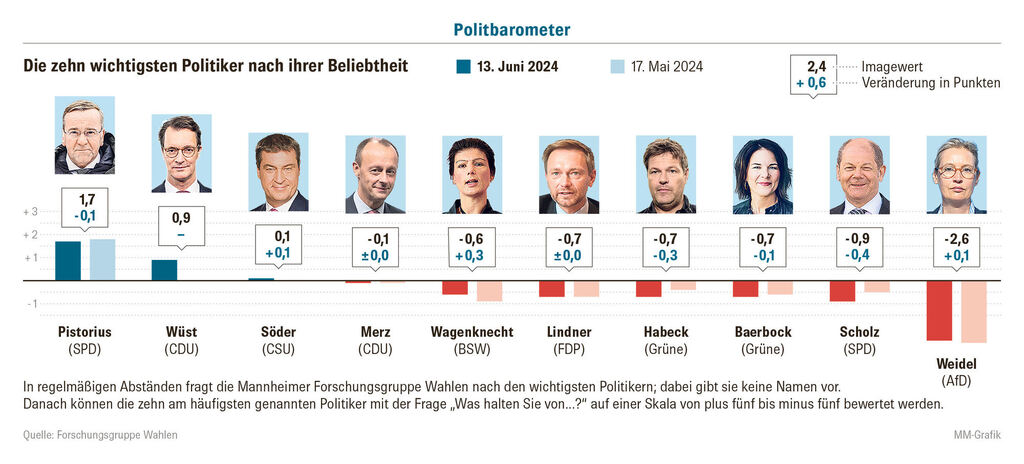

Wagenknecht erzielt im eigenen Lager unter den zehn wichtigsten Politikerinnen und Politikerinnen auf der Skala von plus bis minus fünf Prozent einen fantastischen Imagewert von plus 4,0. Zum Vergleich: Schlusslicht Alice Weidel kommt bei ihrer Anhängerschaft „nur“ auf plus 3,0 – was zwar auch hervorragend ist. Der Unterschied: Weil die AfD-Chefin außerhalb ihrer Klientel extrem unpopulär ist, erhält sie von allen Deutschen einen sehr schlechten Imagewert von minus 2,8.

Wagenknecht verbessert sich dagegen im Vergleich zur Konkurrenz auf einen passablen Imagewert von minus 0,6. Das reicht immerhin für Platz fünf. Hinter ihr liegen die Promis der Ampel-Parteien: Finanzminister Christian Lindner (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) rangieren jeweils bei minus 0,7. Noch schlechter schneidet Regierungschef Olaf Scholz (SPD) mit minus 0,9 ab.

Einziger Lichtblick für das Ampel-Personal: An der Spitze zieht weiter Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) einsam seine Kreise mit einem Imagewert von plus 1,7. Sein Name fällt, wenn sich das politische Berlin den Kopf darüber zerbricht, ob die SPD nicht doch lieber mit einem anderen Kanzlerkandidaten in den Bundestagswahlkampf 2025 gehen soll, um ein Desaster vermeiden zu können.

Apropos Kanzlerkandidatur: Direkt hinter Pistorius geschoben hat sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der vor zwei Wochen noch nicht in der Rangliste vertreten war. Er kommt auf respektable plus 0,9. Wüst spielt bei der Frage, wer Kanzlerkandidat bei der Union wird, eine Rolle, weil er populärer als Friedrich Merz ist. Mag sein, dass Merz sich nach dem Europawahl-Sieg der CDU/CSU schon als der gefühlte Kanzler sieht. Aber er muss aufpassen. Denn erst nach den drei Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen wird feststehen, mit wem die Union in die Bundestagswahl 2025 zieht.

Dass Merz immer wieder für Ärger gut ist, hat er jedenfalls bereits diese Woche bewiesen. Ohne Not schloss er eine Zusammenarbeit mit der Wagenknecht-Partei aus. Das war wohl nur auf die Bundesebene bezogen, aber bei den Christdemokraten in Erfurt, Potsdam und Dresden sorgten die Einlassungen des CDU-Bundeschefs für Ärger. Jeder, der ein bisschen von Wahlarithmetik versteht, weiß, dass die CDU notfalls in irgendeiner Form mit dem BSW zusammenarbeiten muss, wenn man verhindern will, dass die AfD in einer Landesregierung vertreten ist.

Die Ampel-Parteien kommen zusammen nur noch auf 33 Prozent

Andere Probleme haben die Ampel-Parteien. In der Umfrage lassen sie zwar nicht weiter Federn: Die SPD geht einen Prozentpunkt runter, die Grünen klettern einen hoch, und die FDP bleibt unverändert. Zusammen kommt das uneinige Bündnis auf 33 Prozent. Auch schlimm sind die anderen Zahlen: Die Zufriedenheit mit der Gesamtbilanz der Koalition sinkt erneut und erreicht einen Tiefpunkt. 71 Prozent kritisieren die Arbeit der Ampel.

Eine kleine Mehrheit von 51 Prozent wünscht sich Neuwahlen. Zwei Drittel glauben aber, dass die Ampel durchhält – mit einem schwach bewerteten Kanzler. Während weniger als ein Drittel die Arbeit von Scholz positiv sieht, hat er wenigstens die Rückendeckung im eigenen Lager. Dort sind 66 Prozent mit ihm zufrieden. Aber die Anhängerschaft ist klein geworden.

URL dieses Artikels:

https://www.schwetzinger-zeitung.de/politik_artikel,-politik-umfrage-sahra-wagenknecht-wird-bei-den-deutschen-beliebter-_arid,2215851.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.de/dossiers_dossier,-_dossierid,147.html

Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kommentar Warum reagiert Olaf Scholz nicht auf die Wahlschlappe?